nAMD, DMÖ, RVV: Orientierung für Menschen mit Netzhauterkrankungen und Ihre Angehörigen

Nach der Diagnose einer neovaskulären altersabhängigen Makuladegeneration (nAMD/feuchte AMD), einem diabetischen Makulaödem (DMÖ) oder einem retinalen Venenverschluss (RVV) müssen sich nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch enge Familienangehörige und Freunde auf die neue Situation einstellen.

Denn die Erkrankungen beeinflussen oft auch den gemeinsamen Alltag. Daher ist es wichtig, die für sich passenden „Bewältigungsstrategien“ neu zu denken.

Erschienen am 26.09.2022

Häufig gestellte Fragen

Angehörige können beispielsweise Einkäufe oder handwerkliche Tätigkeiten erledigen, zu Arztterminen begleiten und Informationen über Netzhauterkrankungen sammeln.

Sie können das Gespräch miteinander suchen und aktiv nachfragen, was die oder der Betroffene sich wünscht, welche Art der Unterstützung sie oder er braucht und welche Ängste und Sorgen sie oder ihn belasten.

Anfangs ist es für viele Menschen nicht leicht, um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen. Vermitteln Sie das Gefühl, dass Sie Unterstützung bieten und gleichzeitig auch die Selbständigkeit bewahren möchten.

Der Austausch mit Menschen in einer ähnlichen Situation oder eine psychologische Beratung können hilfreich sein. Unterstützung bietet auch augenblicke – Das Telefon mit Herz, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen.

Mit Erwartungen und Ängsten umgehen lernen

Wenn bei Ihrer Partnerin, Ihrem Partner oder einem nahestehenden Menschen nAMD, DMÖ oder RVV festgestellt wurde, fühlen Sie sich vielleicht hilflos und unsicher, wie Sie in dieser Situation am besten unterstützen können. Hinzu kommen Fragen, wie man künftig den gemeinsamen Alltag organisiert, wie die Zukunft aussehen kann oder die Befürchtung, dass man sich von gemeinsamen Plänen verabschieden muss.1 Die Betroffenen selbst haben häufig die Sorge, nicht mehr selbstständig zurechtzukommen und ihrem Familien- und Freundeskreis vielleicht zur Last zu fallen.2

Über Erwartungen und Ängste sprechen

Geben Sie Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner Zeit, die Diagnose zu verarbeiten. Sie können Menschen mit Netzhauterkrankungen unterstützen, indem sie ganz bewusst im Gespräch bleiben. Fragen Sie, womit Sie vielleicht helfen können oder was sie sich von Ihnen wünscht.

Glücksmomente schaffen

Um das Grübeln über die Erkrankung zu durchbrechen, können Sie beispielsweise Tätigkeiten und Unternehmungen organisieren, die Freude und Leichtigkeit in das Alltagsleben bringen. Eine (Kurz-)Reise, Ausflüge, ein Kochkurs oder ein neues Hobby wie Radfahren mit dem Tandem? Kleine Glücksmomente helfen!

Sich über die Erkrankung informieren

Je besser Sie über nAMD, DMÖ oder RVV informiert sind, desto umsichtiger können Sie mit den Erkrankungen umgehen. Fragen Sie die betroffene Person am besten, welche Fragen jetzt wichtig sind und lesen Sie die entsprechenden Informationen gemeinsam.

Häufige Fragen sind beispielsweise:

- Was genau verändert sich bei der Netzhauterkrankung im Auge?

- Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

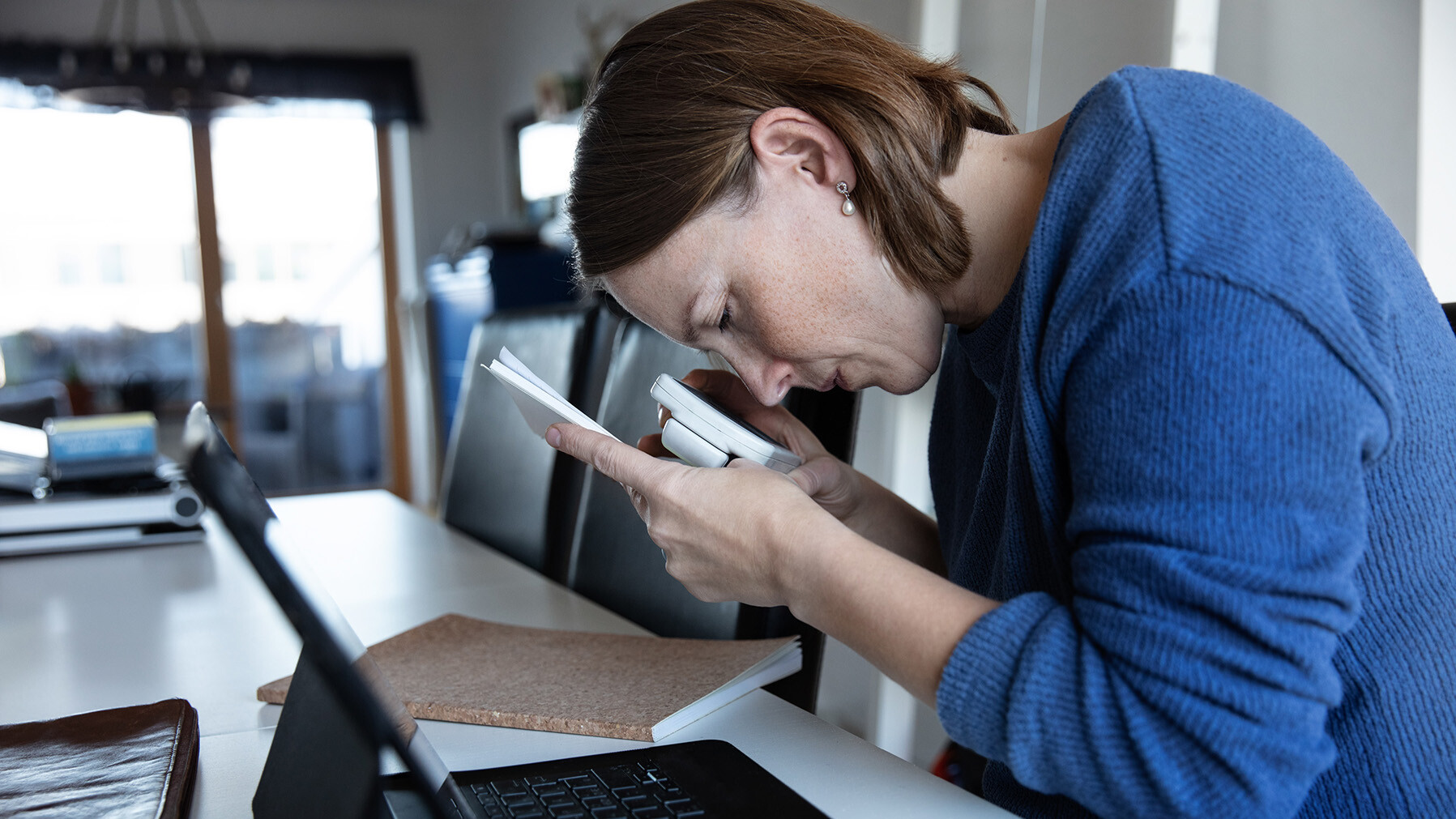

- Welche Hilfsmittel können den Alltag erleichtern?

- Sind Anpassungen in und außerhalb der Wohnung nötig?

Angehörige und Freunde können im Alltag eine wichtige Stütze sein, um mit der Erkrankung besser umzugehen. Sie können beispielsweise die Begleitung zu den Arztterminen übernehmen. Was nAMD-Patientin Monika kurz nach der Diagnose gut getan hat, erzählt Monikas Ehemann Volker hier im Video.

Unterstützung von außen

Wenn Sie merken, dass trotz eines aktiven Austauschs immer mehr Spannungen in der Partnerschaft, Freundschaft oder Familie entstehen, kann es hilfreich sein, Kontakt zu anderen Betroffenen aufzunehmen, eine Beratung durch therapeutische Fachleute in Anspruch zu nehmen oder ganz unkompliziert augenblicke – Das Telefon mit Herz anzurufen. Hier bekommen Menschen mit nAMD, DMÖ und RVV sowie Angehörige Antworten und Unterstützung für das Leben mit einer Netzhauterkrankung.

Wie Angehörige unterstützen können – und wie nicht

Angehörige können Menschen, die mit nAMD, DMÖ oder RVV erkrankt sind, in vielfacher Hinsicht unterstützen: Das kann beispielsweise die Begleitung zur Augenärztin oder zum Augenarzt, das Erledigen von Einkäufen, Hilfe im Haushalt, handwerkliche Tätigkeiten und vieles mehr sein. Trotzdem ist es wichtig, ein möglichst eigenständiges und selbstbestimmtes Leben weiterzuführen. Auch wenn die Dinge manchmal länger dauern: Die Selbständigkeit sollte unterstützt werden!2

Eine gemeinsame Absprache darüber, wer künftig welche Aufgaben und Entscheidungen übernimmt und welche Art der Unterstützung benötigt wird, hilft dabei, den Alltag zu organisieren.

Bei aller gut gemeinter Hilfe und Unterstützung sollten Angehörige auch ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen: Gut ist, wenn es beiden Seiten gut geht!

Natürlich möchten Angehörige nach einer Diagnose Mut machen. Über eine Netzhauterkrankung und die möglichen Folgen zu sprechen, fällt aber oft nicht leicht. Zudem kann man auch den genauen Verlauf nicht vorhersagen. Verständlich, wenn Menschen mit Netzhauterkrankung vielleicht ablehnend reagieren, wenn ihnen vermeintlich mutmachende Aussagen wie „Das wird schon wieder“ gesagt werden. Um das zu vermeiden, können Angehörige vorher überlegen, was Sie ansprechen und wie Sie Dinge formulieren, um nicht das Gegenteil zu erreichen.

Folgende Aussagen sollten Angehörige vermeiden:

- Du siehst ja gar nicht krank aus.

- Du musst IMMER positiv denken!

- Man darf sich nicht aufgeben, denn das Leben ist kein Zuckerschlecken.

- Das kriegen die Ärztinnen oder Ärzte schon wieder hin.

Während der Erkrankung ist es wichtig, offen über Ängste und Erwartungen zu sprechen – und zwar auf beiden Seiten. Zum einen kann man so verhindern, dass Menschen mit Netzhauterkrankungen sich aus Scham und Angst, anderen zur Last zu fallen, zurückziehen. Zum anderen ist es hilfreich, gegenseitige Erwartungen zu besprechen und zu klären.

Zusammenfassung

Wenn bei einem nahestehenden Menschen nAMD, DMÖ oder RVV diagnostiziert wird, betrifft dies auch das nahe Umfeld. Angehörige machen sich Sorgen und Partnerschaften benötigen eine Strategie, um mit der veränderten Situation umzugehen.

Die Betroffenen wiederum möchten vielleicht nicht um Hilfe bitten oder können vieles noch selbst erledigen. Sprechen Sie gemeinsam darüber, wo Unterstützung gebraucht wird und wo sie vielleicht nicht nötig ist.

Inhaltlich geprüft: M-DE-00026044

- www.dbsv.org/beratung-fuer-angehoerige.html, zuletzt abgerufen am 22.04.25.

- blickpunkt-auge.de/broschueren.html, zuletzt abgerufen am 22.04.25